Dans un texte inclassable entre le plaidoyer, le récit poétique et la satire, Lydie Salvayre, autrice goncourisée, questionne notre rapport au travail et au temps libre. Face à la crise écologique, le chômage de masse et les corps endoloris, il y a une solution évidente : la paresse. Rencontre.

Comment vous est venue l’idée d’écrire ce livre ?

Il y a plusieurs choses, tout d’abord une enfance auprès d’un père ouvrier, maçon et communiste qui, dans le discours, dit que le travail est émancipateur mais que je vois rentrer du chantier fourbu, mort de fatigue… Il y a quelque chose qui m’interroge quand je me retourne vers mon passé. Puis, avec le confinement, il y a eu dans la société un désir de re-questionner notre façon de vivre, en particulier de travailler. Est ce que le travail me rend heureux ? est ce qu’il a du sens ? et est ce que les conditions dans lesquelles je l’exerce sont satisfaisantes ?…

Et il y a eu la mobilisation contre la réforme des retraites qui a bien montré que tout le monde n’était pas d’accord avec le fait de travailler jusqu’à la mort, ce qui est le cas pour certains, mon père notamment.

Pour traiter ce sujet, je me suis rendu compte qu’au 18ème siècle, au moment de la révolution industrielle, les grands capitaines d’industrie, les économistes libéraux font l’éloge du travail. Au même moment, pour remettre en question cette idéologie, des poètes, des philosophes et des écrivains font l’éloge de la paresse pour questionner cette fameuse valeur travail que nous vante certains. C’est cela qui m’a intéressé. Je voulais faire l’éloge de la paresse pour questionner le travail qui nous en prive.

Dans ce texte on vous sent proche de la classe ouvrière et des travailleurs. D’où vous vient cette sensibilité en tant que romancière et ancienne psychiatre ?

J’ai vécu dans une famille ouvrière, j’ai habité en HLM, je connais par coeur les belles choses de ce monde ouvrier et à la fois ses douleurs et ses contradictions. C’est ce qu’explique Paul Lafargue, le gendre de Marx. Comment se fait-il que les ouvriers adoptent le point de vue de ceux qui les exploitent ? Il n’arrive pas à comprendre ça, c’est ce questionnement qui est beau dans son droit à la paresse.

Le travail est élévateur pour certains, s’il est bien conçu, exercé dans des situations favorables, s’il vous laisse le temps de vivre, penser, respirer et de désirer.

Il en ressort un texte très politique et revendicatif, était-ce volontaire d’avoir un texte aussi engagé ?

Ce qui m’a frappé, c’est le nombre de gens, de chercheurs qui écrivent et disent qu’il y a un mal être au travail, qu’il faut le repenser. Dans le même temps, il y a une surdité de nos dirigeants à ces questions. Ils nous font l’éloge sacré de la valeur travail. Mais il y a un abîme entre les questions, les revendications, la douleur des uns et l’indifférence, la surdité et le déni des autres. Loin de moi l’idée de faire un projet politique, ce n’est pas mon travail, juste de questionner ce paradoxe.

A qui est adressé ce livre ? On a l’impression que vous voulez interpeller ceux que vous nommez comme “ les apologistes du travail des autres “?

Avec cette presque certitude qu’ils ne le liront pas… Si le lecteur déjà se pose la question pour lui-même, certains se diront qu’il y a peut-être quelque chose à changer. Bien sûr le travail est nécessaire, bien sûr il faut subvenir aux besoins, mais pas dans n’importe quelle condition.

A qui pensez-vous en particulier quand vous parlez de ces apologistes du travail des autres ?

Bertrand Russell (mathématicien, chercheur) avait une formule géniale “il y a ceux qui transforment la matière, il y a ceux qui le font faire aux autres. Les premiers sont mal considérés et mal payés, les seconds un peu mieux. Les troisièmes tirent profits des uns et des autres.” Ce sont eux les apologistes du travail des autres, ceux qui font bosser les autres pour des salaires dérisoires, les grands financiers, les grandes entreprises, les décideurs gouvernementaux, ceux qui tiennent les rênes. Ceux qui défendent la valeur travail car elle satisfait leurs propres bénéfices.

Est ce que vous trouvez que cette question du temps de travail est aujourd’hui trop peu abordée, notamment par les partis de gauche ?

Bertrand Russell qui a étudié ces questions disait qu’avec une répartition juste et égalitaire, on pourrait travailler 4h par jour. Aujourd’hui on voit des gens bosser à plus de 60 ans et d’autres au chômage. Il y a une répartition qui ne va pas. Du dehors, ça me semble frappée du bon sens. C’est comme si cette valeur travail avait pénétré dans l’esprit même des travailleurs. C’est pour ça que je parle de Lafargue, parce que cette question demeure. Il a fait des enfants chez les anarchistes et les libertaires mais pas chez les socialistes.

Pour Marx, le travail est émancipateur mais pas à n’importe quelle condition. C’est tout ce qui est dit avec cette éloge de la paresse. La critique de la valeur travail ne remet pas en cause le travail lui-même, contrairement à ce que veulent faire croire certains. J’ai l’impression que l’URSS a tellement misé sur le travail comme facteur d’émancipation, que repenser la question du travail semble encore aujourd’hui difficile.

Vous nous parlez de la paresse mais qu’entendez-vous exactement par ce terme ?

La paresse, c’est loin d’être ne rien faire. C’est faire tout ce qui n’entre pas dans cette idéologie de profit, de la production à tout prix, c’est-à-dire tout le reste donc une immensité de chose. Lire, jardiner, s’occuper des autres, s’occuper de soi. Tout ce qui n’obéit pas à cette course du profit à tout prix, à la production et à la surproduction, ça veut dire 1000 choses.

Extrait :

Nous, Messieurs, ne vous déplaise, c’est le travail exagéré, figurez-vous, qui nous déprime.

C’est le travail exagéré qui nous use et nous déglingue, au point que nous nous demandons chaque soir si nous pourrons, le lendemain, reprendre le collier, et si nous aurons assez de jus pour poursuivre.

C’est le travail qui prématurément nous fane.

C’est le travail qui nous épuise, qui nous brise, qui nous vide, qui nous avilit, qui nous humilie, qui nous lamine, qui nous effrite, qui nous dégrade et nous suce la moelle. Pouvez-vous l’entendre un instant ?

C’est le travail qui nous fait tristes, qui nous fait laids et qui nous fait méchants. Tu la veux ta baffe! hurlons-nous, à peine revenus du chantier, à l’adresse du petit qui ne nous a rien fait, tant nous sommes à bout ; c’est le bordel ici ! hurlons-nous à l’adresse de notre femme afin de nous détendre les nerfs, et nous envoyons un grand coup de pied sur une chaise. Quant à prendre Ginette dans nos bras, caresser ses seins las, baiser ses joues ternies et voir son corps rompu à force de fatigues et de contrariétés, pas le courage, ni le coeur !

Plus de goût, plus de force pour rien !

Complètement HS !

Raplapla !

Rétamés !

À demi morts !

Morts !

Qui témoignera de nos vies ?

Qui saura entendre nos sanglots silencieux ?

Et qui saura les dire ?

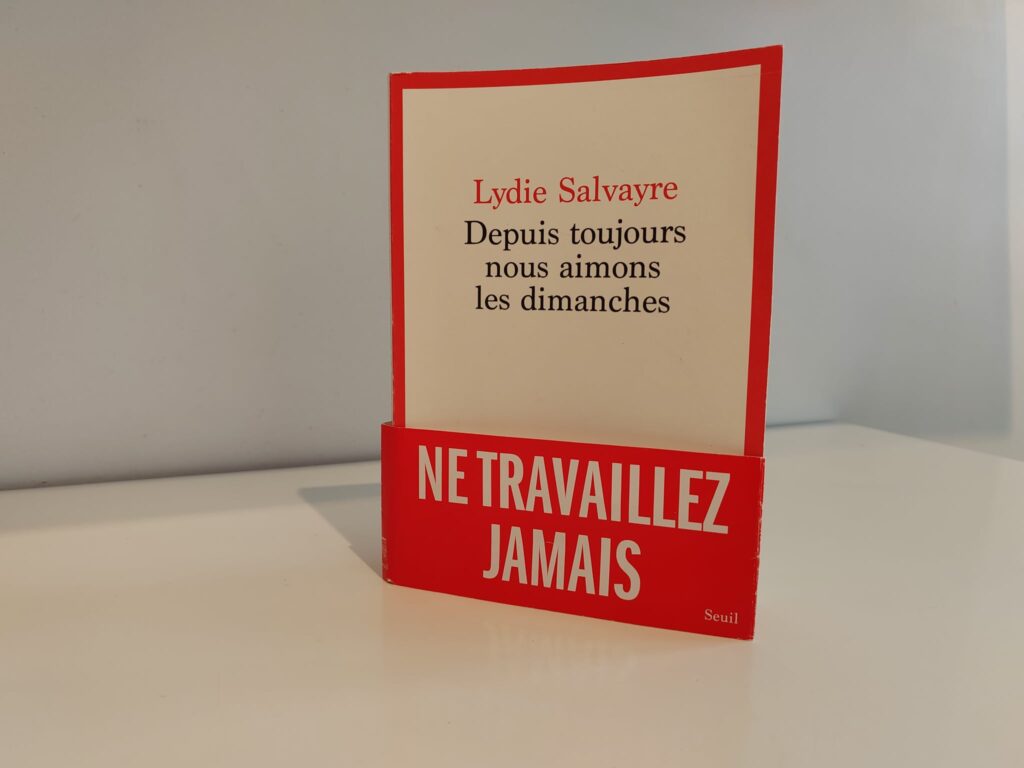

Depuis toujours nous aimons les dimanches, de Lydie Salvayre, Seuil, 134 p., 16,50 €.